10月22日,周日,上海2023年第十批次新房官宣。1、总计32个新盘,9240套新房,涵盖了上海11个区域;2、该批次共计5个10万+项目,分布在徐汇、杨浦、静安和前滩;3、除了静安和前滩为106-156㎡和110-290㎡的改善型,其余为100㎡的刚需豪宅。“小户型”三个字在上海楼市单方面褒义至今的局面,或需要被重估了。

追溯上海楼市的小户型从无到有,好像只有一个词可以形容:被动。从居住者的舒适度而言,小户型的体验感当然不及大户型,但是从上海楼市世纪初启动以来,历经几次大幅上涨周期,房价早就已经让普通工薪阶层望而却步。一边是很多房企未雨绸缪,出于营销也出于控总价的目的,开始从原先传统的“两房90-100㎡&三房120㎡”面积段开始瘦身,最早是万科提出了“90㎡三房”的创新产品,2013年伴随着“刚需元年”更成为爆款被大肆复制。另一边是2006年国家的15条的“7090政策(即要求70%的建筑面积用于建设不超过90㎡的户型)”出台后,紧凑户型的房子数量激增;尽管2015年取消了7090政策,但上海还是要求,小面积和小面积的住宅必须占到70%!

已经记不得是政策要求触发了上海的小户型爆发,还是房企自身出于销售考量主动求“瘦”,总之小户型的盛行里,一定有房价向上突破天花板引发的焦虑所致。很长一段时间里,房企的产品研究会上,经常会以当时(或预期上市期间的)总价段来反推户型,比如“500-1000万消费为客户极限,按照内环中环进行倒逼”,从而得出面积不等的户型面积上限。该种想法、算法和做法,出于应对市场销售的需求当然没错,但是“不分地段价值的购买力倒推”也算是一种一刀切:从“外环=刚需=低总价”的匹配推理开始,伴随着近几年上海房价的“失控”,小户型开始进入中环甚至“倒灌”到内环!曾经“外环做刚需小户型,内环做大平层豪宅”的分而治之逻辑,也禁不住总价论的蛊惑,小户型一统天下但因为销售尚能维持,特别是2016年上海限价之后,房企手握“限价倒挂”和“总价控制”两柄利剑也能在市场上畅行无阻,业绩决定了对错,当然也没错。只是,“上海楼市已经缺乏大面积的房子了”这一句危言耸听,正步步逼近。

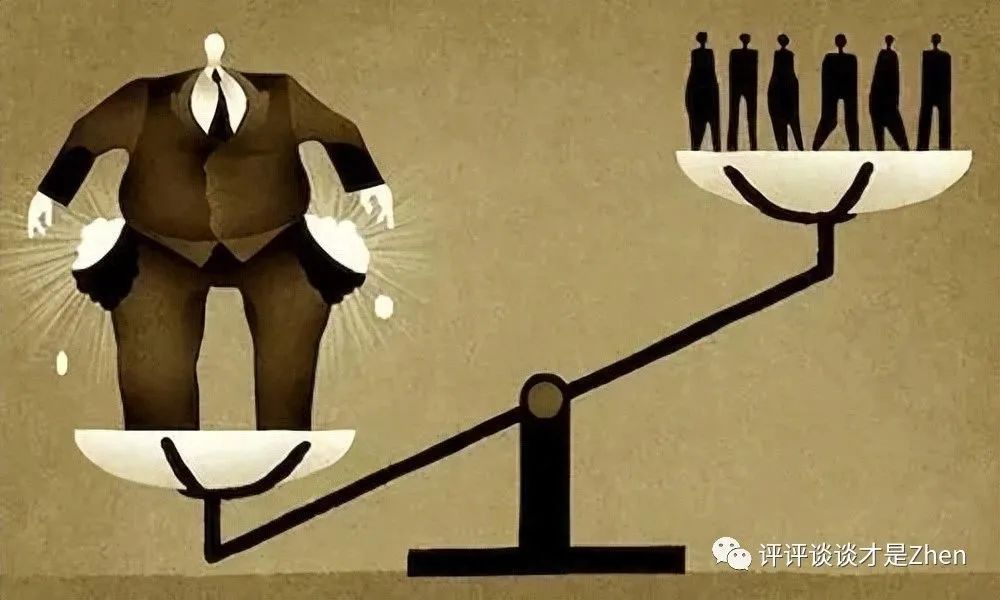

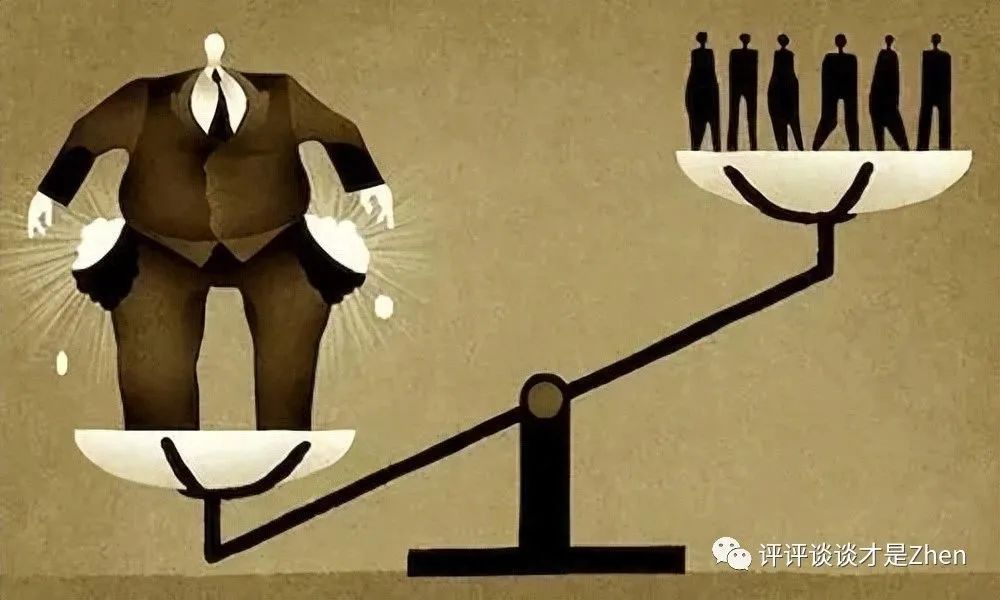

小户型和大户型

单价走出背离行情

其实,在市区(中内环)做小户型,虽然是出于总价控制的初心,但在“第一个吃螃蟹”期间还是引发了业内不小的争论,但最终定夺的是舶来,因为“人家香港的市中心也都是小户型”,走香港模式的上海楼市,当然扫除了最后一丝忌惮。让小户型在上海逐渐开始玩不转的还是政策,因为限购升级让购房者对手里的房票开始珍惜,因为不管是什么消费水平,“上海户籍单身限购一套,家庭为单位限购两套”之下,在部分所谓的高净值购房者群体中——“房票比钞票贵”!也因为要“投下庄严的一(张房)票”,所以市场出现了连锁反应:3、随着市场从2021年下半年开始,政策进一步收紧,小户型开始全面承压:(1)因为供应量过大,在二手房市场逐渐“不那么香”;(2)供应量导致的大户型稀缺,小户型率先在前滩滞销了!当然,这其中少不了的一个不可抗力就是三年口罩的效应叠加,在消费降级的大趋势之下,“小户型滞销”更加显得突兀,为什么呀?

只是,市场是用脚投票的,只能从结果中找理由:从细分投档,重新回归到“买得起VS买不起”的二元客群论,这也是【上海楼市开始分化】观点的价格依据,总之大户型在高净值人群面前开始供不应求!如今,关于上海放松限购的呼之欲出,但大部分观点认为作为中国楼市和房价的最高堡垒,京沪两地就算顺应潮流放开限购也不可能一放到底,不管是“五大新城”还是“非核心区”,都是低总价区也是小户型“重灾区”,若果该政策成行,不仅不会对小户型的滞销带来转机,反而会加重市中心大户型愈发稀贵的分化趋势。以上海过去几年跃升最快的前滩为例,伴随着单价的快速提升,“控总价”逻辑也迅速掌握了话语权并付之行动,“滨江+小户型”的组合曾经畅通无阻,但进入2022年之后,前滩房价的回落,居然是从小户型开始,唯一的理由:“都买得起十几万单价的房子了,90㎡住得不爽,何况只有一张房票”?!虽然在验证小户型盛衰的过程中,也可以找出坊间对策来质疑,比如“即使在上海限购的高压里,只要肯花钱,包装的绿色通道其实一直都畅通”,但是上海最贵也最有限的一江一河资源,堆砌着大量的小户型,“上海和香港到底是不是完全一样”值得反思。在由表及里,房地产营销中曾经正确的“小豪宅”是不是也是一个时代的产物,而不是亘古不变的真理?

虽然救市的呼声一而再,而政策也的确亦步亦趋在顺应着,但房地产的金融属性在逐渐褪却也是不争的事实,在投资属性被市场自然剥离的过程中,“买房的时候想好卖房”的忠告开始为人接受,只不过换了一种更专业的提法:用卖家思维做买家。先来看看宏观面:房地产分化的3.0版本,可能在户型之间进行背离。说到楼市的分化,从最初提出至今其实历经两个周期结论:最早从一二线城市和三四五六七八九线城市开始,现在还能站住脚的观点是这么说的:“一二线城市的房子还能保值,其他城市的只能居住”,倒也顺应了房住不炒的大政方针。从2022年开始,随着新房市场限价放松和倒挂褪却,分化论开始也适用于同一城市的不同区域,比如市区(核心区)和郊区(非核心区)的分化,因为新房是从外环开始“卖不动了、启动分销了、倒挂消失了”。那么接下来,随着核心区大户型继续“日光”而小户型“上客乏力”,是不是户型分化也要开始被关注到了呢?我们拭目以待。

即使在限购可能放开的“历史时刻”,今时今日的购房者也会审时度势:自己的存款、自己的收入、自己的饭碗,再盲目乐观地加杠杆还敢不敢?“没有一片雪花是无辜的”,小户型也不能以一己之力逆房地产大周期而上;相反,市场从全国退守到上海,上海从全部退守到市中心,有意向的购房者也会从全体退守到富人,做个大胆的判断,就算五大新城或非核心区放开限购,富人会买郊区投资么?!就算退一万步讲,“上海随便买”打开限购之下,占据楼市数量基数的刚需面对的不是房票问题而是购买力(预期)问题,富人还是最值得信赖和挖掘的群体!因为在买房需要“买得起”和“愿意买”两者兼具的成行逻辑里,富人至少还具备一项。

其实,楼市一直以来还存在着一个分化,叫做观点分化。分化的拐点已经到来:从总价一刀切到区域背离,曾经正确的未必永远成功,站在资产稀缺定价的角度看问题,“90㎡三房”的泛滥,或许会在二手房市场的去化速度和议价权上得到“报应”。

免责声明:文章图片部分来源于网络,因编辑需要文字和图片之间无必然联系,仅供参考;好的内容要和大家分享,因具体来源不详无法和版权者一一取得联系,如有认为作品不宜网上提供浏览或不应无偿使用的,请及时联系通知我们,我们将予以删除。