【自建房户型外观设计】建筑案例:这3个乡野住宅设计,太惊艳了!

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:20 | 时间:2023-12-25 15:40:56

来源:网络

侵权请联系删除

文章来源:https://www.gooood.cn/

住宅不仅仅是承载人的容器

更是与我们行为和生活息息相关的场所

注入了热爱生活的精神和独一无二的灵魂

在充斥着家的味道的氛围中

我们感受到无比的宁静、安稳、舒适

▲山舍鸟瞰

基地为设计师家原有宅基地,位于群山环绕的四合院的倒座。设计师的父亲在城里务工多年,前年决定重建老家房屋,作为奶奶返乡后的长期住所,并能接待亲友小住(春节期间需满足30人左右的住宿)。

除满足基本的生活需求外,还强调了两点要求:1.高大气派的外观;2.有尽量多的朝向景观的露台,能够欢迎乡邻来作客。希望房子能更多地亲近自然,同时也察觉到人性的有趣:人会希望自己高人一等,跟别人有一段距离;又希望能平易近人,旁人能亲近自己。

▲一系列朝向景观的露台

项目设计除了基本的使用功能外,需要解决三个问题:

1.建筑以何种姿态回应业主需求的两面性;

2.如何平衡相对高大的新建筑体量与原有四合院的空间关系;

3.如何与周边的自然环境产生亲近的关系。

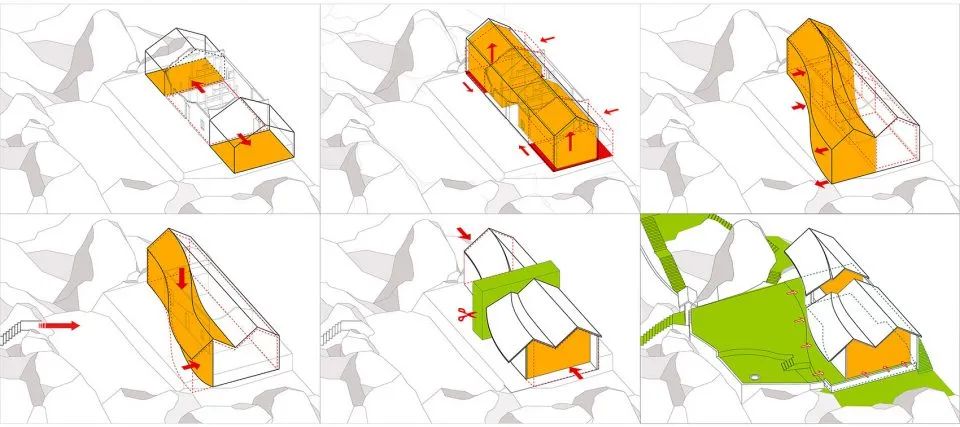

▲生成分析

设计最终以一个内低外高的单坡屋面,协调了内部尺度宜人的四合院和外部高大形象的关系;顺应地势做了层层叠叠的露台,用露台的高差替代传统的围墙完成领域感的限定,向乡邻展现出友好开放的姿态;通过一条室外路径串联了各个高度的露台,形成向乡邻开放的公共空间序列;室外路径通过门禁连接了建筑的每一楼层,使得建筑的每一层都能感觉到跟大地连为一体,创造了传统楼房未曾出现的人与自然的亲近关系。

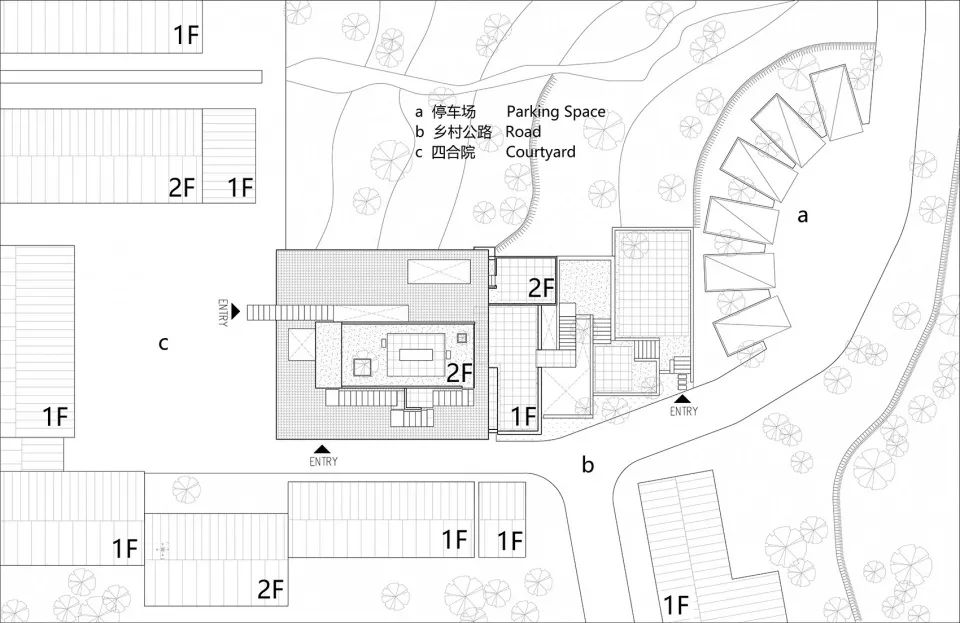

▲场地平面图

▲单坡屋面鸟瞰

▲室外路径

▲露台

既可以显得高不可攀,又可以将人送至高处,是山的两面性。建筑最终营造了类似登山的空间体验:高不可攀——曲径通幽——豁然开朗。用多变的“山”,迎合了人的复杂需求,融入到周边自然环境。

▲户外平台

▲进入客厅的走廊

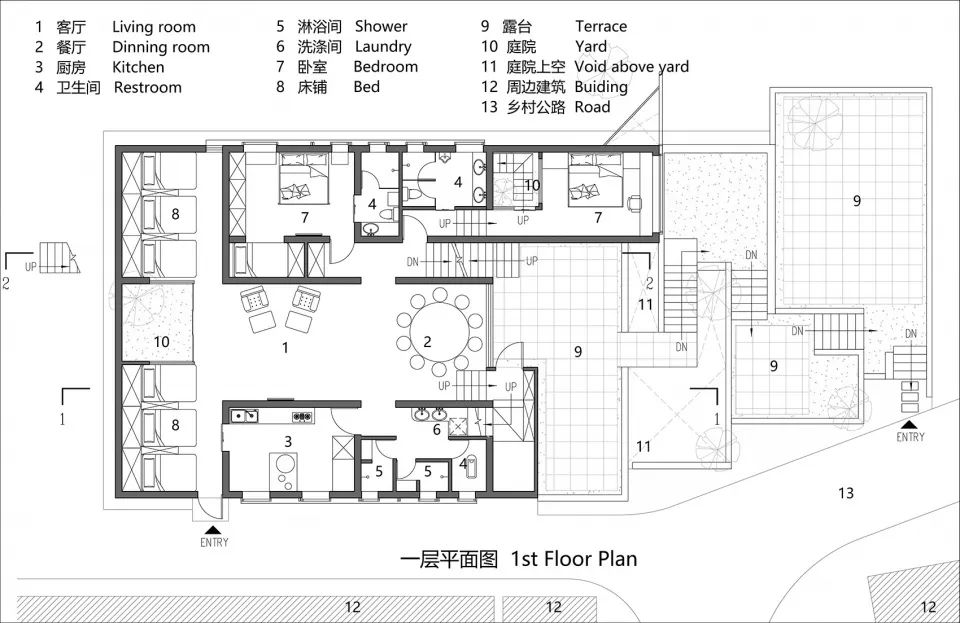

▲一层平面图

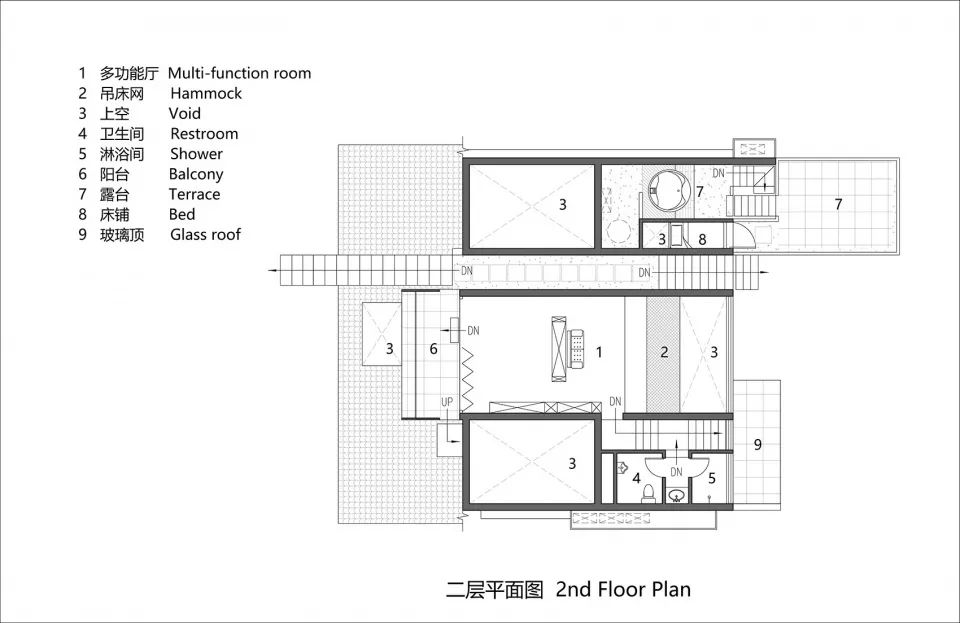

▲二层平面图

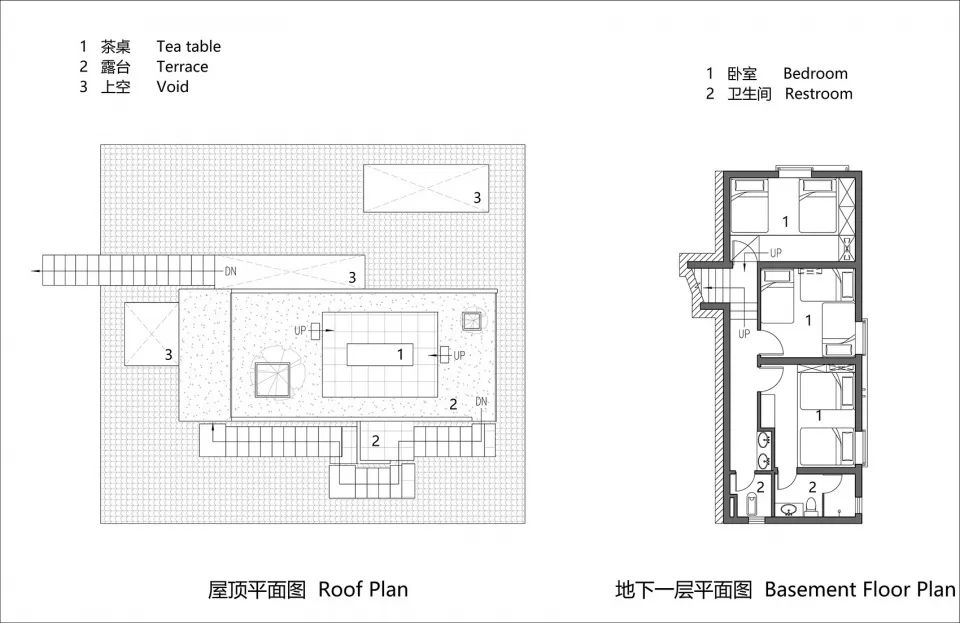

▲屋顶和地下一层平面图

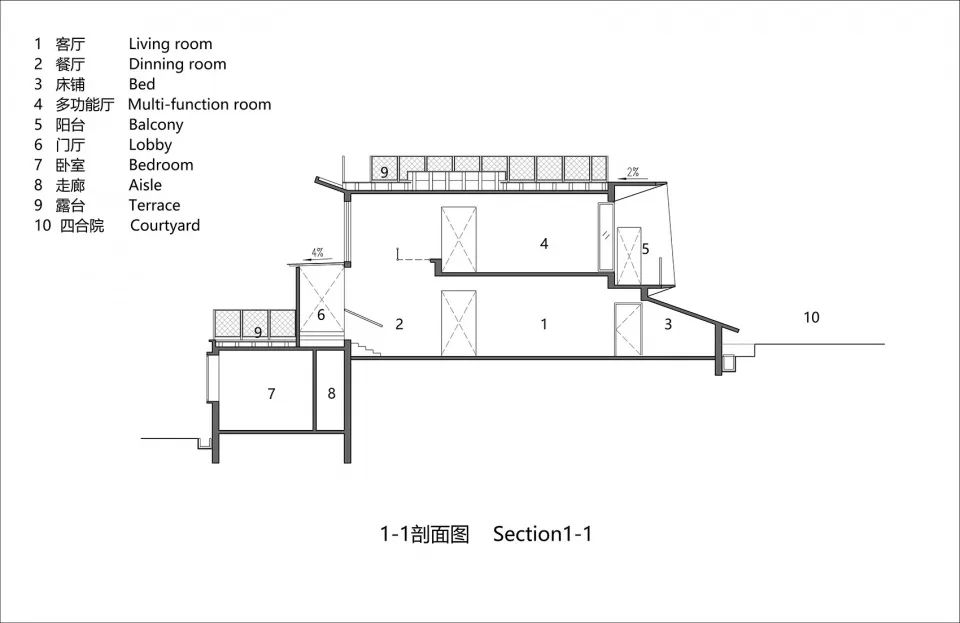

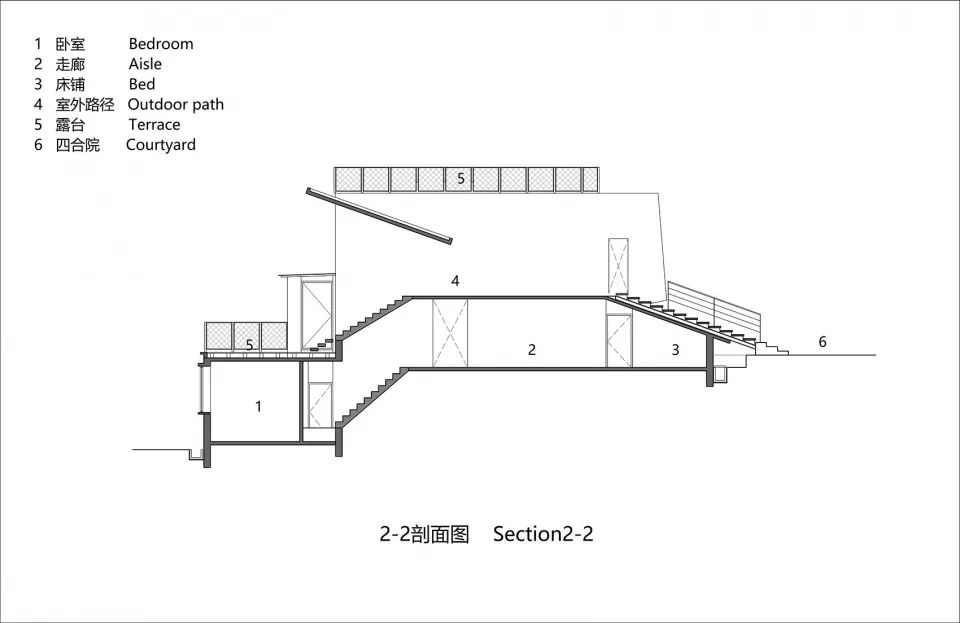

▲剖面图

▲建筑在自然中

项目业主吴彦祖对设计师说:“子玉你看村里这颗最高的残树是最美的,咱们以后的房子里应该能够看到它”。于是设计团队将残墙一分为二;中段化为庭院,夜观星河,四水归堂;檐口化为两分异质脊线,与山峦并行;而那颗高耸的残树和古老的村落,则被引入铜陵山居。

▲基地原貌

传统性与当代性在现今中国的建筑实践中永远都处于一种交织中的并行状态。就像铜陵山居这个项目,起始于一幢徽州与沿江风格融合的普通民居,地处皖南一个僻静山村。原有建筑处于全村最高的山顶,占地较小,且现状及为残破,已逾十年未有人居住,故其四周皆为杂草和灌木覆盖;其东西向三跨,南北向一跨,原有屋面和墙体损毁严重。

▲建筑外观

故而从平面布局上我们考虑西向增加一跨直抵一侧岩石山体,南北向部分增加一跨以形成较宽阔的起居室空间;并在平面上部分引入曲线,一个异化的虚体从原有投影轮廓中抽离出来;由于原有层高的限制和原有屋面完全破损不能再用,我们选择将原有建筑加高至两层,并结合平面上抽离出的双生虚形在空间上放样拉伸,并将前面的部分脊线压低,形成前后错落的空间连续曲面。传统的折面屋面和旁边抽离出来的流线型融合成一体,并暗合了中国文化道生一一生二的宇宙观;整个屋面以青瓦覆盖,在鸟瞰角度形成独特的形态,与现有的古村落,既融合又出挑,并将室内空间的特征从外部进行首次表述。

▲建筑入口,砖、铜、玻璃和木材相结合

如此形成的东西向的四跨空间,从东起,一跨形成地块南向的作为起居室的前厅空间,一跨与横向展开的部分残墙形成的庭院空间及其二层的玻璃观景平台,一跨与西侧的原建筑墙体形成的卧室空间,增加一跨向西将山体和营造的部分景观空间纳入其半开放的檐下虚空间;由此在南立面上构成一幅传统语境下的当代拼接画。

▲内庭院和通透的起居空间

▲开敞的客厅和餐厅

故其东侧立面在原有建筑的单脊面一侧又新生一脊,进一步暗示了这种双生关系的线索,并形成一种宁静的平衡。新脊自成一跨,其中一半并入原建筑外轮廓,另一半形成檐下外廊,形成东立面上的虚实对比,并与南侧的下沉庭院景观形成对话。与南立面的横向展开的散点透视关系不同,东向悬崖方向的姿态更加倾向于一种单点透视的主体画面感,从中透射出的室内的铜饰构件及出挑的露台和挑檐,昭示着一种活力和期待感。

▲设计概念,新生屋脊形成虚实对比空间

▲二楼空间,新生的屋脊形成檐下走廊

▲从二层走廊看入口庭院

▲檐下走廊

与外部廊道空间并置的,即为建筑的主要内部活动空间,由上述一系列新老墙体交错而成,故而原残损的墙体在建筑室内变成了数段内部墙体和室内隔断。从东向西,露台,起居室,餐厅,厨房,庭院,卧室由其私密性的逐级递减向西一字排开。居者通过外部廊道空间从室外台阶由南进入起居室,在此开展家庭聚会和活动;首层局部挑空,以获得更好的公共性和视野;从此向右到达半室外的露台部分远眺群山或俯瞰整个村落;从此向左转到达更私密的餐饮空间和与之对应的厨房部分。建筑首层设有一间卧室及洗手间,从起居室的楼梯空间上去是阁楼上的两间卧室和洗手间。

▲主卧,采用整面玻璃滑门加深与环境的联系

▲卫生间,通过长窗取景

中庭空间作为整个平面布局的核心部分,完成了由原建筑室内空间变成新建筑的室内空间的属性转换。其南侧的原有墙体和老门都得以保留,彰显对原有记忆的尊重和致敬;作为对比和呼应,我们在老门的一侧我们设置了一扇高5米宽1.2米的铜制新门,通过极大的比例差异增强仪式感(这种做法在欧洲的许多当代教堂空间设计中屡见不鲜);同时作为对于铜都文脉的回应,同时从此铜门进入室内,有一铜框形成的餐厅空间与之相接,并在一侧植入了一部铜折板的楼梯通向二楼空间;此铜框同时承载了原有建筑的东侧山墙,在此部分的原有山墙成为了起居室空间的装饰墙和垂直交通部分与居室空间的视线遮蔽。铜框的北侧整合了一套铜制整体厨房以及北侧后门,可拾级而下联通山下的菜地。整体厨房是嵌入墙体并突出与北侧山墙的,我们同时将建筑所有的空调室外机罩部分与这个突出山墙的铜制体块相整合。故而从整体布局和鸟瞰上能够感受到整个建筑由铜入由铜出的空间联系和材质的连续感。建筑其他部分和主体结构则皆为木质表达,再现了些许原址上的生活状态和文脉特质。

▲铜门与其他传统材料形成鲜明对比

整个中庭空间与西侧的檐下景观虚空间形成了东西一线的虚实关系的反复转换,配合悬浮的飘板楼梯,东侧的落地玻璃,形成传统民居空间不曾达到的居室空间的通透性。南北向则通过一系列线性高窗将双曲线屋面与墙体相分离,强化屋面的漂浮感和当代性。通过一系列小窗与楼梯主卧等重要建筑构件形成视线的呼应和室内外的对景关系。

▲高窗加强屋檐的漂浮感,使室内外形成视线呼应

建筑南侧是由入口空间展开的部分室外景观,软性的景观元素旨在和建筑共同打造曲径通幽的视觉通廊,并结合建筑的曲线屋面,将远处山峦引入建筑空间框定的画境之中。西南侧为一山门,从山下拾级而上,山门与建筑的中断形态形成第一个框景,并与南侧矮墙北侧建筑一同形成了一个围合的庭院;建筑西侧檐下空间和喀斯特地貌岩石山体形成一个环形的石阶游廊,从山门入口处起,从檐下庭院处止;东南侧结合原有的一个高大乔木设置了下沉庭院,对其领域感加以限定,并置入石桌石凳,形成建筑室外的休憩场所。东侧为落差不大的悬崖,建筑由此出挑2米;居者从建筑北侧后门出来,由自然化的台阶和植被引导,可达户外台地和作物种植区域,体验远离尘世的乡野趣味和田园画境。

▲景观游廊概念示意图

▲景观廊道和观景台

在场地条件受限的情况下,为了快速实现异化的三维曲线屋面形式,同时弱化结构构架尺寸对于需要保留的传统建筑元素和构件的影响,整个建筑采用了现场加工钢结构的建造方式,并由一条架设于场地和临近道路的悬空栈桥作为施工材料的运输通道。为在有限的技术条件下实现双生曲面屋顶的建造,我们提取出平行于山墙面方向的若干“切片”式折线以及沿屋脊方向的几条结构曲线,形成整个屋面的钢结构空间网格体系。其中沿屋脊方向的结构线尺度被放大,进一步暗示屋面的双生关系。在这个结构体系下,屋顶的曲面形态可以通过其表面上的像素式的木挂瓦工艺在三维形态下的角度和位置进行更细微的调整和优化。

▲屋檐细部

基于钢结构的构架形式,原有墙体部分在建造过程中先由原墙体的老砖逐块标号保存,并待新基础及主体钢结构施工结束后原位复建。而复建砖墙的过程中,为了将钢结构掩藏于传统建造元素,许多老砖需要被切成薄片作为外贴饰面使用(这种方法多在当地修复和翻建传统民居时为节省老砖材料所采用)。新产生的墙体部分由当地其他建筑上的不同型号的老砖砌筑而成,为了进一步彰显且其差异,我们将新砌筑的部分刷上江南和徽州民居常见的白漆,并在两种砖体交接处进行了处理和做旧,使二者形成既和谐又统一的关系。整个建筑的立柱及屋面也均采用了其他老旧民居上回收的老料老瓦,并由当地工匠由本地传统工法砌筑而成;这样一方面在建构方式上回应了本土的文化性,另一方面也体现了可持续的生态理念。

▲瓦片隔墙细部

▲总平面图

▲一层平面图

▲二层平面图

▲项目概览

项目地处重庆近郊乡村,位于一处马蹄型陡崖的平顶之上,林木葱郁,视野开阔,是典型的西南山地田园风光。基地周边散落着各式各样的民居,或石砌、或砖筑、或夯土,成组成群或独立修建,保留着乡村发展的各个时期的修建特色或新旧更替的改造烙印。每户居所都有各自的前庭后院或屋顶露台作为生活劳作场所和作物晾晒场地。业主向往“故人具鸡黍,邀我至田家”的乡居生活,希望在这片土地建造属于他们的郊野乡居,房子周围开垦稻田、鱼塘、果园还有辣椒地……这是一座真正生长在土地上的农舍。设计者开始思考:建筑将以何种状态参与到这样的建筑肌理和景观秩序之中?

▲椒园位于马蹄型陡崖的平顶之上

马丁•海德格尔在《筑•居•思》中提到,筑造本身是一种栖居,是人在土地上的存在方式,他以“诗意的栖居”描述了“人”、“土地”与“建筑”之间相互依存的关系。空旷寥迹的田野,风、树、光、水、影在这片土地上汇聚交流,在几乎没有任何制约的用地条件下,设计者却感到处处拘束:山地肌理、古树稻禾、田园风貌……我们希望建筑“落地生根”,不是介入者而是作为参与者,以一种符合野间气质的形式锚固其中。

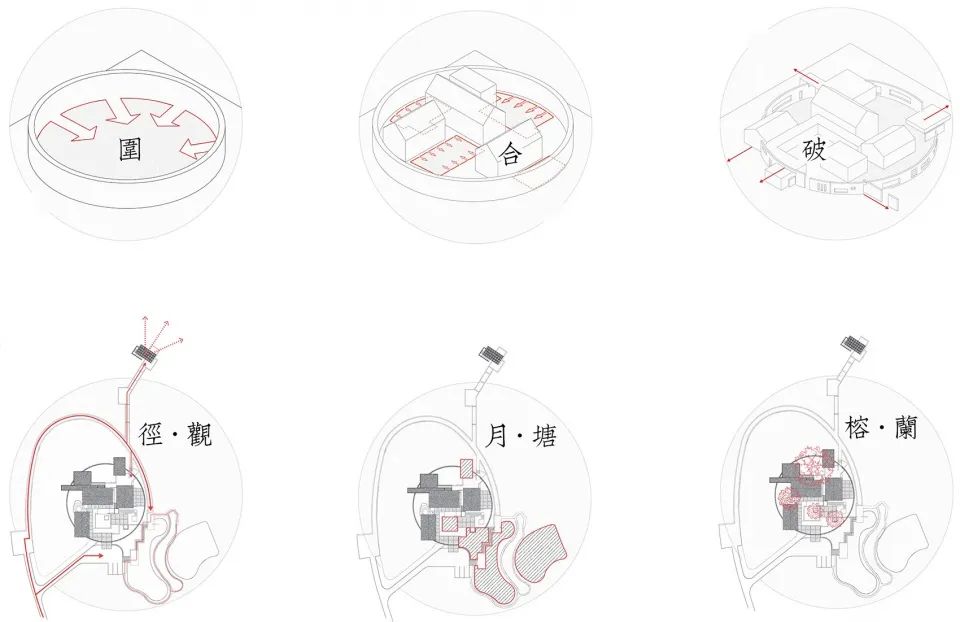

▲生成逻辑

▲建筑俯瞰图

▲围墙开有洞口,使建筑内外对望,互通声气

五幢不同功能的方盒子建筑精巧地散落其中,或突破,打断连续的界面使封闭围合的土墙得以“喘气”和“生发”,如同稻田也需要呼吸;或避让,保留场地中四颗有些年岁的香樟和楠木,让他们成为建筑自身的风景;或营造,与圆弧形夯土外墙配合形成相对私密的多重内院空间,每一处停顿与转身皆是景致。

▲打断连续的围合界面,使封闭的土墙得以“喘气”

▲内院空间,每一处停顿与转身皆是景致

圆与方非为定式,而是基于当下场所语境做出的判断。在尺度的处理上,建筑会更松更淡一些,更多的空间去留给环境与自然。无需刻意营造,建筑与土墙的边界自然围合出了大大小小六处庭院,院落彼此之间相互渗透,又与院墙外的田地产生互动,使置身建筑的人似有如入郊野的恍惚。

▲庭院空间局部,彼此相互渗透

入园,迎面的夯土影壁漏有长槽,视线隔而不断,庭院与树影影绰绰映入眼帘。左转推门,视界缓缓打开,院子中间是一处水景,池中的树兀自生长,在碎石与静水中呈现出一股疏离感和生命感冲撞的张力。半通透的木质长廊成为建筑与庭院边界维系的暧昧空间,模糊了内外的感知,光、风还有景透过木柱和格栅毫无阻拦地延伸进建筑。

▲建筑入口,视线隔而不断

▲推门玄关空间

拐过走廊尽头的起居空间,右侧是四面通透的活动间,左侧两幢建筑夹出了通往第二进院落的磨石铺路。一侧靠墙种有芭蕉,绿意营造的同时收束了宅路的尺度,照顾到人行走其中的体验,空间上也强化了由收到放的戏剧转变。

书房的一角突破土墙、递入稻田,悬于青青禾色之上。角部的设计在于“无”,没有任何遮挡和框架,结构柱子隐于两侧,落地窗收拢后只余上下两面限定视野,框出一幅“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低”的田园山色画。

▲书房的一角递入稻田,悬于青青禾色之上

▲角部没有任何遮拦,框出一幅田园山色画

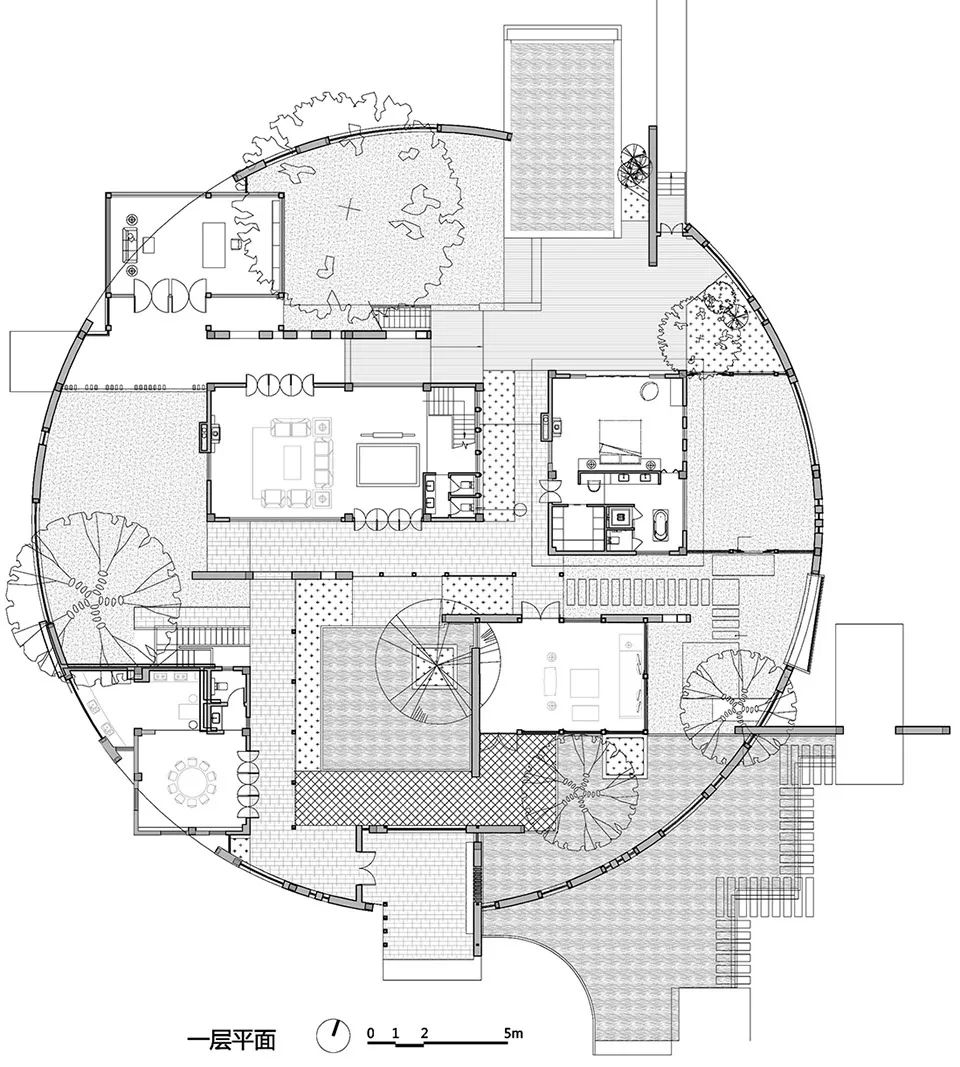

▲一层平面图

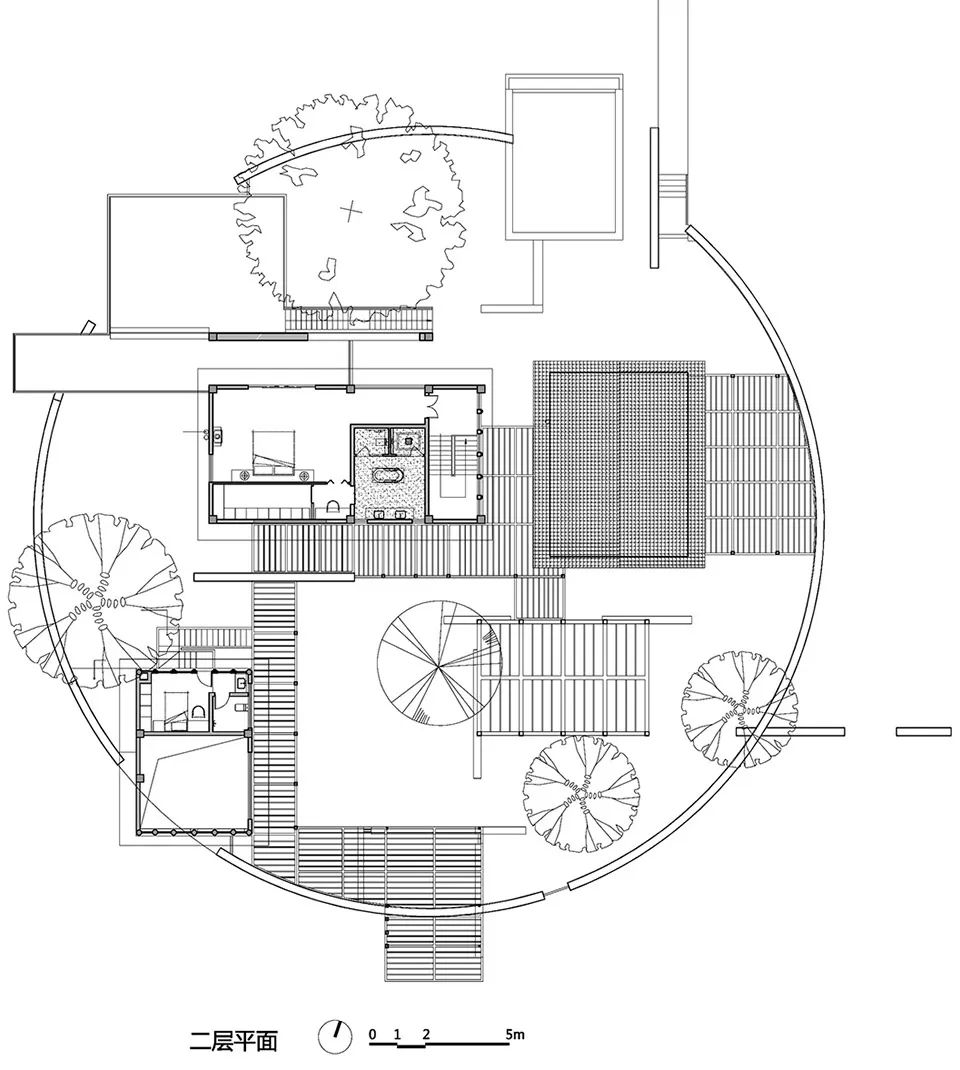

▲二层平面图

关 注

完整户型设计留言领取

来源:网络

版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除