购车订金不退现象频发,消费者权益如何保障?

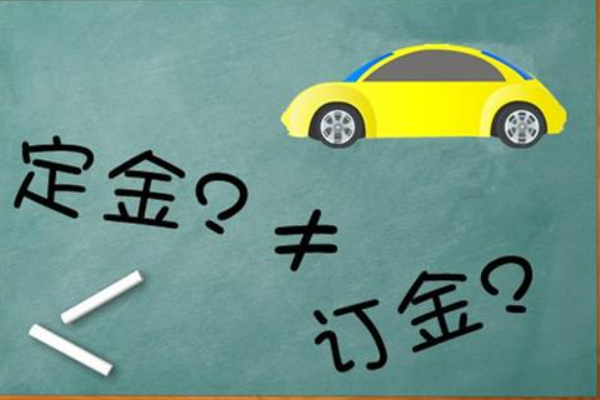

作者:admin | 分类:二手信息 | 浏览:36 | 时间:2024-07-24 22:01:15前不久,内蒙古呼和浩特市的徐先生在当地一家汽车经销商处购买了一辆汽车,并参加了一个会员活动。经销商称,只要交2万元定金,即可享受汽车基础终身保养,而且定金随时可以全额退还。但过了一段时间,当徐先生想退出活动时,经销商却表示只能分期退款或者换金融产品,拒绝兑现当初的承诺。

吴先生在人民网“人民投诉”平台上讲述了类似的经历。“我交了5000元定金,但经销商不给我办理车贷。我和经销商谈好全额购车,但经销商要求我两天内付清,给的账户居然是销售员的个人账户。”吴先生说,经过深思熟虑,他决定不在这家店买车,但经销商却拒绝退还定金。

现实中,汽车押金不退还的情况并不罕见。“在消费者表达购买意愿时,汽车经销商应明确告知消费者产品或服务的特点,并根据产品性质,比如是否为定制产品等,说明押金退还方案。”武汉大学法学院教授罗昆表示,“如果不影响产品或服务的二次销售,汽车经销商应该退还押金。如果是定制产品或服务,在一定程度上影响二次销售,交易双方也应该协商解决,不能单方面决定不退还押金。”

在消费者反映的汽车金融业务问题中,车贷纠纷投诉较为集中。今年年初,湖北襄阳市的刘先生购买了一辆汽车,与销售员约定了8.1万元的贷款。“但销售员却安排了9.9万元的贷款”,刘先生说,“当我向销售员反映这个问题时,对方却一口咬定这是当初约定好的贷款方案。”

网友马先生2023年12月在一家车行定下了分期购车方案——贷款5万元,5年还清,首年贷款利息由车行承担。“当时销售人员说贷款利率是3.1%,首年贷款利息大概是2300元,店里贴息3000元,相当于我多赚了700元。但实际贷款利率高达8.6%,首年利息是3975元,我要多付900多元。”马先生当场提出质疑,但销售人员称这是银行办理的业务,销售人员无权更改。

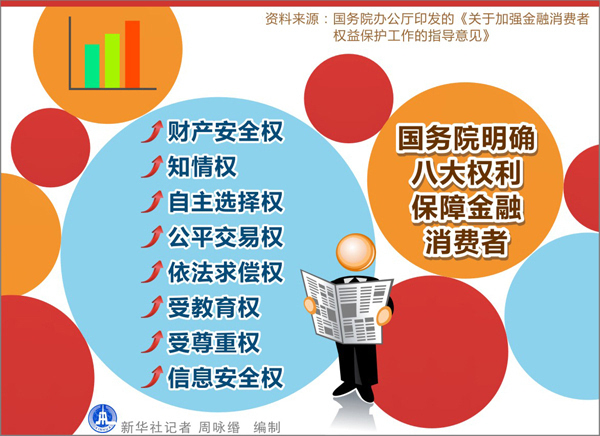

据了解,贷款金额、还款方式、贷款利率、贷款费用等争议较多。对此,北京兰台律师事务所律师崔希斌表示:“如果消费者在签订贷款合同时,受到销售人员的误导、欺骗,实际贷款金额高于合同金额,或者贷款利率明显高于商家给出的利率,这种行为侵犯了消费者的知情权和公平交易权。如果销售人员或经营者在营销过程中还进行夸大诱导或宣传,则涉嫌消费者欺诈。”

“一些汽车金融公司经常推出零首付、低利率等优惠吸引消费者购车,但大多都有限制条件。”河南漯河市的张先生说,“我买车的时候,销售人员给了我两个贷款方案,一个是零首付、低利率,但办理贷款手续时却被告知要另外交手续费和服务费。”

值得注意的是,有读者反映,本来可以全额付款购车,但被销售人员“分期优惠多”、“分期利率低”、“提前还款”等优惠吸引宣城二手车之家,选择分期贷款购车,但与银行工作人员签订贷款合同时却发现,实际利率与销售人员说的相差甚远。

充分尊重消费者的知情权和选择权

为什么消费者明明可以全额支付车款,销售人员却建议消费者贷款购买呢?

“其实,一些汽车销售人员故意混淆利率和费用的概念,诱导消费者签订理财计划,从而获得金融机构的返利和佣金。”一位业内人士解释了其中的原因,“一些贷款购车的消费者未能按时还款,就会产生罚金,车贷机构也能从中获利。”

2022年12月,原银保监会发布《关于进一步规范汽车金融业务的通知》,明确规定充分尊重消费者的知情权和自主选择权,明示消费者年化贷款利率、费用等,不得以“无贷款罚息”、“无车辆抵押”等与实际情况不符的说辞诱导消费者购买金融产品和服务。

此外,商家提供的汽车金融计划还存在捆绑销售的问题,比如强迫消费者购买不必要的保险、维修服务、装饰、配件等,这些捆绑销售行为不仅增加了消费者的购车成本,还可能带来一些潜在的风险。

贵州省铜仁市的孙先生反映,他在一家汽车经销店购买了一辆价值13万元的汽车,经销店给出了19万元本息的贷款方案,其中保险费8700元。“经销店给出的保险费太高,不想在店里买保险。但销售人员说,不买保险就不能提车,5000元押金也不退。”孙先生表示,无法接受经销店的捆绑销售方案。

孙先生的问题并非个例,有读者反映,在汽车交易中,一些公司通过强行捆绑保险销售牟利。“有些公司要求购车者在贷款时购买指定险种,说是为了保护购车者权益,但实际上这些指定险种往往价格昂贵,且可能存在超额投保的问题,很多保险项目都是不必要的。”来自广东深圳的杨先生说。

也有读者投诉车贷机构乱收费问题。如黑龙江哈尔滨的孟女士在还清车贷后,要求商家邮寄机动车登记证书及解除抵押的相关手续,但商家仍向她收取460元的材料保管费。“我贷款时已经交过相应费用,现在还清了车贷还要交,这明显是乱收费。”孟女士质疑。

此外,车贷还存在提前还款难的问题。有消费者反映,自己提前还款时被告知要缴纳违约金,或被贷款经理拒绝,有的汽车金融公司设置高额违约金宣城二手车之家,限制消费者提前还款。

一些汽车销售公司还要求在车辆上安装各种定位装置,声称这是为了确保贷款安全,防止恶意拖欠。但这些定位装置往往存在侵犯个人隐私的风险。一些不良车贷公司可能会利用定位装置监视购车者的行踪,甚至还款完成后也不拆除这些装置,给购车者带来不便。

规范汽车金融业务,构建公平透明的汽车销售环境

规范、健康的汽车金融业务能够给消费者带来更好的消费体验,但这需要相关部门、汽车经销商、车贷机构、消费者等各方共同努力,营造良好的汽车金融业务环境。

2023年7月,国家发展改革委等部门发布《促进汽车消费若干措施》,明确提出加强汽车消费金融服务,加大汽车消费信贷支持力度,鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下,合理确定首付比例、贷款利率、还款期限等。

今年3月28日,中国人民银行、国家金融监督局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》进一步提出,鼓励金融机构结合新车、二手车、以旧换新等细分场景,加强金融产品和服务创新,适当减免以旧换新过程中贷款提前结清产生的罚息,更好支持合理汽车消费需求。

专家建议,相关部门应加大监管力度,推动政策措施落地,建立跨部门、跨地区的协作机制,严厉打击利用金融产品侵害消费者权益的行为;建立汽车经销商和车贷机构信用体系,及时曝光汽车金融业务典型案例,提升汽车销售服务水平。“同时,相关部门还应推动完善相关法律法规,为行业健康发展提供更加有力的法律保障,努力构建公平、公正、透明的汽车销售环境。”罗昆说。

读者和网友呼吁车商或车贷机构规范自身经营。“无论是车商还是车贷机构,都应该诚信对待消费者,不应该诱导消费者签订不合理的购车理财计划或进行一次性交易。”来自安徽省宣城市的读者姚女士说。

罗坤建议消费者可以通过投诉、申请调解、走法律途径三种方式维权。对于事实清楚、争议简单的问题,可以进行消费者投诉;如果消费者与车贷机构协商无法达成和解,可以申请行业组织或第三方机构调解。“如果调解不成,消费者可以按照合同约定或法律规定,向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼,用法律武器维护自己的合法权益。”

面对借款情况不符、捆绑销售等问题,律师建议,如果消费者对合同内容存在重大误解,或者经营者利用消费者对合同内容了解不够充分而签订合同,根据《民法典》的规定,消费者可以请求人民法院或者仲裁机构解除合同。

“消费者还应警惕车贷相关流程和合同,认真阅读相关合同条款,明确了解贷款利率、还款期限、违约责任等重要内容。对不理解的条款或含糊不清的词语、语言,消费者有权要求营销人员进行解释、澄清,必要时也可及时咨询专业人士,避免受骗。”崔希斌建议。

(颜羽参与采访并撰写)

人民日报(2024年5月27日第07期)