救市政策效果显著,热点城市二手房市场活跃度稳定提升

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:48 | 时间:2024-11-03 09:02:11本文共2541字,阅读时间约5分钟。

作者丨李雨佳

李雨嘉地产笔记出品丨ID:

01

救市政策效果还是不错的!至少热点城市是这样!

以深圳为例:

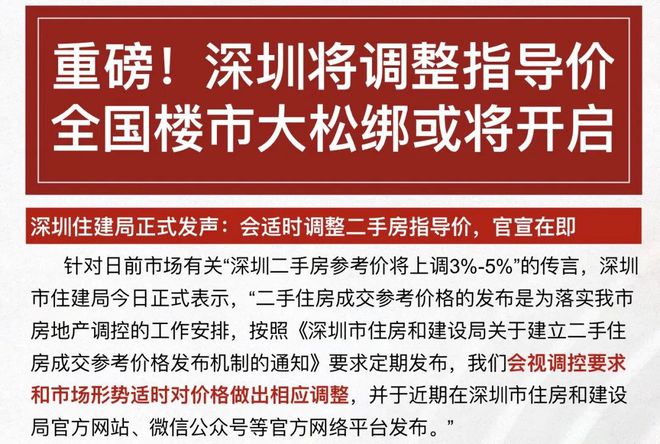

上图为8月以来深圳每周二手房网签数量!

尽管新政后,深圳二手房市场成交量迅速达到2021年以来的最高水平,但从第二周到第四周(10月12日-10月底),活跃度明显平稳,成交量也迅速回升。交易规模明显较高。新政之前的水平。可以对比的是,“5.17”新政后,活跃度维持了2周,随后迅速恢复到新政前每周不足1000台的水平。

北京、上海、成都等热点城市也是如此。我把它们放在一张照片里:

政策效果并未减弱至新政前,四周后的活跃度仍高于新政前。这并不容易。 11月1日,住房和城乡建设部召开专题新闻发布会通报10月份数据,指出商品房销售面积同比持续下降并达到拐点。在连续八个月下降后,自今年2月以来首次出现增长。 “十”超过“金九”。

市场表现好于预期与政策有很大关系。批评“政策效率低下”。这一次的政策可以说是充满了能量。

一是政策力度比较大。比如,二套房首付比例降至15%,5年期LPR今年累计下降60个基点,房贷利率从年初的4%降至3%或以下;再比如,深圳外围地区没有限购,只有北京、上海外围地区限购。 1年社保。

其次,本次救助还有几个突出特点:

一是9月29日以来,政策持续执行,不间断。比如,这段时间,多个部委密集召开新闻发布会。意图也很明确,“市场稳定之前政策不能停”。

二是住建、财政、金融、国土等各部门发力,形成“组合拳”效应。有中短期的(调整一线城市限购),有长期的(打造生育友好型社会),有的降低门槛,有的降低成本,有的提高预期。

不仅如此,从9月底到现在,已有20多个省份、200多个城市出台了一揽子政策措施。我一看,动辄十几二十个单位,基本都是多部门的“组合拳”。这似乎是一个自上而下的部署。

再次强调,新房促销力度也很大!

据住房和城乡建设部称。仅国庆期间,就有150多个城市、2000多家房地产企业、4000多个项目参加了“百城千企推介活动”。笔者发现,开发商的心态非常统一,那就是“抓住机会,赶紧把房子卖掉”。大多数项目并没有涨价,而是提供折扣和各种赠品(如免费汽车、免费金币、免费停车位等)。

最后还有一场自上而下的大促销,让人期待!

除了住建部外,各地也在积极推动政策,推动近期楼市的火爆。比如,10月10日,广州、深圳住房城乡建设局双双为楼市发声,积极宣传国庆期间楼市的良好表现,这是非常罕见的。

02

目前,市场运行有以下几个特点:

首先,“以价换量”趋势明显。

我们以深圳为例。

在本轮楼市反弹中,深圳表现最为突出,新房认购量创下十多年来的月度新高,二手房认购量也达到景气期水平。

一方面,此前深圳房价已经大幅下跌,不少地区房价已经降了一半。储蓄大幅下降后,对稳定的需求也很强烈;

另一方面,深圳限购政策大幅调整。例如,购买周边住房不再需要社保。这在2014年“去库存”期间并没有发生。此外,15%的首付对于刚需集中的深圳来说,确实是降低门槛的友好之举。

但即便如此,深圳二手房依然呈现出“以价换量”的走势!

例如,宝安区10月份监测的10个区域中,挂牌均价上涨的有3个,价格持平的有1个,均价下跌的有6个;福田区监测的22个小区中,10月份挂牌均价下降的小区有19个,挂牌均价上涨的小区仅有3个,占小区的86.4%。对于想要快速出售的业主来说,顺势而为“以价换量”仍然是主旋律。

图:10月福田各区域二手房挂牌量(单位:元/平方米,%)

大家都很困惑。交易量这么大,为什么价格就不能稳定呢?

这就涉及到楼市的第二个特点:供给侧竞争激烈,甚至内卷化竞争。

目前,新房、二手房供应区域分布广泛,轨道交通四通八达,教育均等化,区位价值拉平。这不仅导致新建房项目之间,而且新建房与二手房之间、二手房业主之间也存在激烈的竞争。

购房者时代,客户为王,中介机构、银行、房产公司都在“抢客户”。依靠渠道卖房是市场上的普遍选择。另外,信息非常透明。经纪人带客户看房,必然会走遍整个城市,包括二手房和一手房。总会有一款适合您。

需要注意的是,这种竞争不仅仅看谁的价格最低,还看谁在“all good”(各方面都好)方面更优秀,包括价格低、度数好、靠近地铁等、景观好等。用料考究,私密性强,圈层突出,获房率高。

简而言之,就是各种“内卷化”!

2023年以来,新地块上建设了大量所谓“新一代住宅”,其特点是户户有院、户户有花园、住房可用率超过100%、建筑材料考究、景观优良。 。这样一来,“内卷化”一下子升级了两个层次,让正在出售或在建的老项目陷入尴尬?不得已,只能“以价换量”,尽快逃跑。

问题是,当大家都成为“新一代住房”时,规划无法及时调整,无法转变为“新一代住房”。他们不得不绞尽脑汁提高住房获得率(变相降价)。这样一来,又回到了原来的水平,导致“新生代住房”的去中心化情况不太好。

上图显示,对于2024年之前进入市场的住房购置率较高的产品,由于市场上此类产品较少,竞争不那么激烈,因此整体销售率明显较高。克而瑞整理出2024年在售项目70个,住房可售率超过100%。剔除近期开盘、尚未完成网签登记、即将开盘的19个项目后,销售率达到80%的项目仅有9个。 %以上,占比18%左右。

这样一来,就不难理解为什么“以价换量”了!

本质上,供求关系发生了重大变化。房子不缺,有多种选择。只有那些“一切都好”、完美无瑕的项目才能出售。笔者多处研究发现了一个共性问题。在大部分三四线城市,只有10%-20%的项目是“可售”的,每月能卖出10-20套。

这些项目都是“都是好”的项目,甚至是“别人没有的我有,别人有的我有最好的,别人有的我有最好的”。其他项目也存在此类缺陷。过去,这不被认为是缺陷,但现在,人们告别了住房是用来住的,不是用来炒的,居民开始关注自己房子的实际属性。

还有一件事,就在三年前,那还是一个“只要是房子就可以卖”的时代。三年后,情况发生了天翻地覆的变化,仿佛是上辈子的事了!

第三个特点是多空之战激烈!

止跌企稳,很有说服力,对预期有很大的提振作用。 “看多”的比例增加,体现在交易量的增加上。

但与此同时,不少人也将市场反弹视为最佳的“卖房时机”。

从近期市场表现来看,多空之争十分激烈。新政后第一周(国庆期间)成交量大,但挂牌数量也大。例如,深圳在第39周调整了限购令。当周新增二手房挂牌数量超过2000套。第40周创下2022年以来单周新高。但随后几周,随着交易量持续走高,挂牌数量开始趋于稳定。

据深圳贝壳研究院监测,新政策出台三周(40-42周),深圳二手房挂牌量增速分别为:4.4%、1.9%、1.0%。深圳房源数量并未出现明显增长,但其他城市(如西安、天津)则不同。

可以预见,当未来无法维持与10月份类似的成交量,且成交量无法支撑价格时,降价卖房仍将是主旋律,挂牌量或将再次增加。

03

大家普遍关心的是,楼市的热度还能持续多久?

由于线上订阅滞后于订阅约一周至半个月,因此10月的部分订阅订单将反映在11月的线上订阅中。考虑到去年11-12月基数较低,12月开发商冲刺全年业绩,政策效应仍在显现,未来还会有增量政策。因此,预计接下来的11-12月市场销售数据也将表现良好。

很多媒体都在报道底部已经到来,或者说已经止跌企稳,即将反弹。你能这样说吗?我是这样认为的:

首先,理性看待10月的热闹。

客观地讲,10月份如此高的成交量是以往楼市繁荣时期才出现的。只要当前楼市的基本面(如就业、收入)没有改善,十月的热闹就无法持续。如果维持这种兴奋状态,那不是稳定,而是反弹。这不是管理层希望看到的。因此,后续市场情绪肯定会走弱。

关键是,我们密集救市的目的是什么?回到昔日的巅峰状态?显然不是。真正的目的有三个:

一是扭转连续下跌、市场失灵的局面;

二是让市场相信政策救助是有效的;

第三,在各方努力下,底部一定会到来。

其次,不能以新房市场规模来判断楼市是否止跌企稳!

由于供求关系发生了重大变化,市场上不乏房屋,而且到处都有很多房子。库存时代已经到来,未来供给端的竞争将越来越激烈,大家都会“抢客户”。为顺应日益增长的改善性住房需求,鼓励开发商拿地、保障土地财政,新增土地供应将越来越倾向于位于中心城区核心地块,打造低密度、高品质、高品质的住宅区。 -优质精品项目。这将导致新房市场越来越倾向于改善型需求。

于是,新房项目变得小众,这就决定了新房领域的需求可以打造出明星项目,但却难以支撑楼市的规模。

对于新房市场来说,止跌企稳是目标之一。另一个目标是建设“好房子”,肩负产业和市场高质量发展的重任。

第三,哪个指标可以衡量市场是否止跌企稳?

笔者认为,在存量时代到来的背景下,有必要将新建房和二手房的交易面积相加,以房屋总交易面积作为衡量市场是否企稳的指标。我认为从房屋成交总面积来看,商品房已经企稳,至少短期是这样。

最后,目前的势头能否持续,取决于增量政策能否得到有效落实。

例如,10月18日部署的“四取消、四减少、两增加”中,“两增加”属于增量政策,即通过货币安置和安置等方式实施新增100万套城中村改造住房。其他方法。危房改造;今年年底前将“白名单”项目信贷规模增至4万亿元。事实上,这两项政策要有效落实,还有很多问题需要解决。

例如货币安置意愿、安置价格的确定、资金能否实现平衡、能否保证地方隐性债务不增加等。

比如,在解决影响楼市的长期问题方面,包括近期备受关注的“就业优先战略”、“创建儿童友好型社会”、化解地方债务等,都做出了明确的安排。已制定,但仍需采取具体措施。实施措施。

需要看到的是,一些谈论已久的话题,包括收回现有土地和房屋、严格控制增量、库存过大暂停土地供应等,目前尚未落实。只有让市场看到刺激楼市不仅有短期措施,还有长期问题需要克服,才能凝聚共识,从根本上扭转市场悲观预期,提振大家的风险偏好。

最后一点,从“房子是用来住的、不是用来炒的”到“止跌回稳”,信号非常明确。

但我们必须全面、客观、冷静地看待当前经济形势,正视困难。考虑到人口因素、收入就业、转型困难、地方债务、金融风险、外部环境等,以及房地产库存充足、房价跌跌不休的情况,我们知道“止住”。下降和稳定”是非常困难的。大的。

未来很长一段时间,将是一个“探底”的过程。即使止跌,也会在底部徘徊很长一段时间。

做到这一点并不容易。因为我们用了三年左右的时间,完成了房地产新旧模式的转变!