农村土地制度改革与新中国七十年沧桑巨变的紧密联系

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:61 | 时间:2024-11-07 14:01:41我出生在20世纪40年代的农村,亲眼目睹了新中国的诞生和解放后七十年农村的巨大变化。我经历了改革开放前三十年的艰辛和曲折,也分享了改革开放的经验。接下来的四十年是幸福和快乐的。

所有这些变化都与党在各个历史时期的农村政策密切相关,而党的农村政策的核心首先是土地制度的改革。

解放前的旧中国,70%至80%的农村土地集中在占人口不到10%的地主和富农手中。占总人口90%的贫农,大多是靠向地主富农租地或给地主打工,维持“半年糠半年粮”的悲惨生活。和富农。

几千年封建社会遗留下来的不合理的土地制度,是社会动乱、国家贫困落后的根本原因。从洪秀全到孙中山,近代许多仁人志士都清醒地认识到了这一点。

尤其是1911年辛亥革命的先驱者孙中山先生,早在1905年《同盟会宣言》发表之前就提出了“平地权”的口号。

同盟会成立后,“平地权”成为国民党的正式纲领。几个月后,孙中山在不断的革命实践中丰富和发展了它,并写进了他的“三民主义”,成为他的两大“民生”理论(“平等土地权利”和“控制资本”)。 “) 一。 “民生原则”是“三民原则”的核心,对“平等地权”的阐述比“资本管制”更为详细。甚至有人说“地权平等是民生原则”。由此可见“平地权”在孙中山革命理论中的地位。

孙中山在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中说:“国民党的民生主义最重要的原则无非两条:一日均田、管制田权”。这导致了经济组织的失败,没有什么比少数人控制土地权利更平等的了。”这进一步阐述了“平权”的必要性。不幸的是,这一重要主张尚未实现,他就于1925年英年早逝。

孙中山先生“地权平等”的美好愿望,只有在共产党领导下的社会主义国家才能实现。

全国解放后,1950年6月30日,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》。土地改革的总路线和方针是,依靠贫农和农民工,团结中农,中和富农,有步骤、有区别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。

1950年8月,政务院颁布《关于农村阶级划分的决定》。划分阶级构成的目的是为了土地改革,划定阶级战线,区分友敌我,巩固新的政权。

在农村地区,定义了五个主要阶级组成部分:

地主:拥有大量土地,自己不劳动,依靠他人耕种土地,或长期雇用工人,以剥削为生的人称为地主。

富农:拥有土地,自己务工,出租部分土地或长期雇用工人,从事剥削行为。他们被称为富农。

中农:拥有土地,自己耕种,不剥削别人。他们被称为中农。

贫农:没有土地或只有少量土地,靠租地主富农的土地为生

他们被称为贫农。

农工:没有土地,没有牲畜,靠受雇于他人,出卖劳动力为生的人,称为农工。

当时还有一个类别叫“小田租”,俗称“小田租”。这一类介于中农和富农之间。他们和中农一样,都是团结的对象。

按照当时党的阶级路线,地主、富农是无产阶级专政的对象;贫苦农民和农民工是党的依靠力量;中农是党的团结力量。至于“贫下中农”这个词,是1955年以后才出现的。

1955年7月31日,毛泽东主席在《关于农业合作化问题》一文中说:“这里讲社员的构成,我想一两年之内,所有合作社还是要开始提倡或提倡不符合条件的地区,即大部分地区,应为:(1)贫农:(2)新中农中的下中农:(3)老中农中的下中农——这些团体中的积极分子,让他们先组织起来。

这是“下中农”一词首次出现在党的重要文件中。

1955年9月7日,毛泽东主席向中共中央起草的党内指示,标题是“农业合作化必须依靠党员和贫农、下中农”。此后,“贫下中农”一词频繁出现在各种场合。

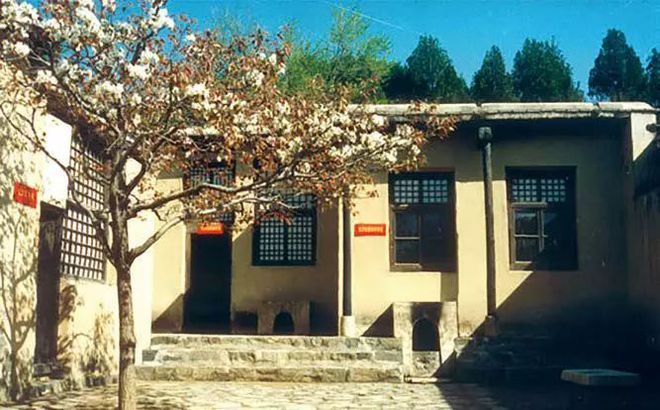

阶级划分明确,轰轰烈烈的土地改革运动于1950年冬开始。农村农会把地主、富农多余的土地、房屋、牲畜、农具、粮食、家具等全部没收,分配给农民。贫困农民工和下中农免费。在我们家乡,人均拥有三亩地。

1952年底,全国土地改革全部完成。超过3亿农民分配了土地、房屋,有的甚至分配了牲畜和车辆。各地农民敲锣打鼓、扭秧歌,庆祝解放。

20世纪50年代的许多文学艺术作品,从不同方面生动地表达了农民获得土地后的喜悦和兴奋。初中时,语文课本上选了河南诗人苏金山的《三黑与土地》:

农民有了土地后,

把你的一生都扔进土里,就像旱天的鹅一样,

它一看到水,就从头到尾潜入水中。

诗从这里开始。这首诗的镜头聚焦在一个名叫三黑的特殊农民身上,他已经翻身了。这位有着强烈的获得土地满足感的农民三黑国民党 土地政策,在耕种土地的过程中引发了一系列递进的心理活动:

我恨不得把每一块土都放在舌头上尝尝是甜是咸。我希望我能变成一颗种子,埋在土里,试试看它暖不暖和。

土地是农民的生命,甚至比生命还重要。

过去几代人受压迫、被剥削、挨饿的贫苦农民,现在被分割成土地、房屋,并与年长的女孩结婚。每个人都充满了喜悦和喜悦,一边哼着小曲,一边走路、干活。他们起得很早,看不到太阳的两端。他们似乎有无穷无尽的精力,整天在田地里劳作,生怕自己的庄稼长得比别人差。

尤其是过去的大佃农,因为有牛拉车,又都擅长种庄稼,经过三四年的努力,已经达到了中农的生活水平,家里的粮食也多了。房子很高,很满。但他们仍然节衣缩食,舍不得卖掉囤积的剩余粮食。当他们有机会购买更多土地时,他们想以好价钱出售,渴望发财。

还有一些农民,由于缺牛缺车、管理不善、天灾人祸、懒得干活,逐渐陷入了没吃没穿的尴尬境地。贫富差距正在迅速扩大。党中央清醒地认识到这一发展趋势,及时作出决策:实行农业合作化。

关于作者

贾龙杰,1940年3月生,方城县昭河镇人。 1957年从防城二中毕业后,担任民办教师24年。改革开放后,1981年考入南阳师范学院中文系,毕业后分配到方城县第一中学工作国民党 土地政策,历任高级国文教师、副校长。中学;方城县第九届、第十届、第十一届人民代表大会常务委员会副主任。退休后,2004年任方城县关心下一代工作委员会副主任并一直任职至今。发表教学、研究论文30余篇。编印《关爱之路》、《启蒙心灵的金钥匙》、《岁月沧桑》等书籍。