中国土地改革历史回顾:从翻身做主人到第四次土改的风声

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:158 | 时间:2024-11-28 14:02:48新中国会进行第四次土改破茧成蝶,还是历经波折重生?说起土地,这绝对是我们心中最敏感、最纠结的话题。 2月19日全面深化改革会议上,“土地要素流动”、“土地跟着人走”成为重点议题,这意味着我们或将迎来新一轮土地改革。从古至今,土地是农民的命脉,是国家稳定的基石。新中国成立以来,我们经历了三次土地改革,每一次都像地震一样,把整个社会搅得天翻地覆。现在,第四次土改的传言又传开了。这是好事还是坏事?

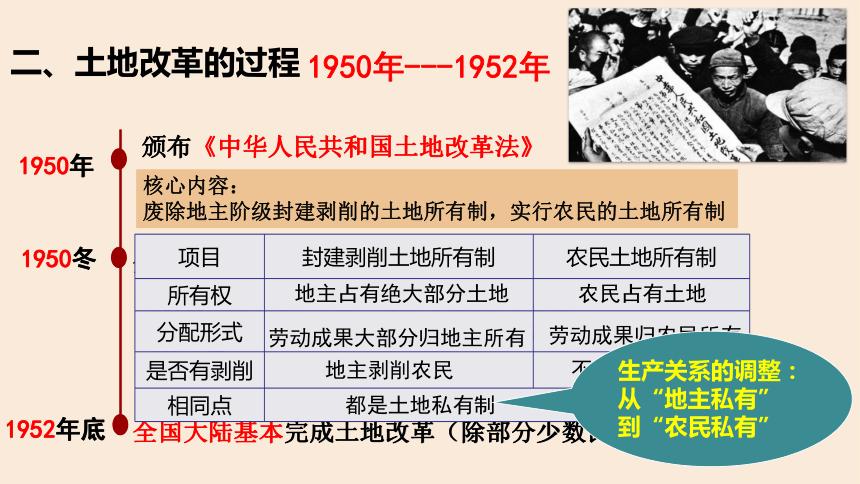

第一次土改:站起来当家作主。先说第一次土改。当时,中华人民共和国刚刚成立,一切都等待着去做。地主、富人手里掌握着大量的土地,而农民却只能眼睁睁地看着。 1951年,根据政府命令,地主的土地被没收并分配给农民。这才是真正的“变身农奴在唱歌”。农民们一夜之间成为了土地的主人,干活起来更加有劲了。农业生产突飞猛进,人民生活开始富裕。

第二次土地改革:集体化的大跃进。 1958年,第二次土地改革到来。这次我们搞公社运动。土地不再是每户人家的私有财产,而是集体所有,大家一起劳动。这个想法很好,我们希望把农业生产提高到一个更高的水平。但在实践中却存在很多问题。农民积极性受到挫伤,生产效率没有提高。但话虽如此,这次土地改革也为后来的农村组织化和现代化积累了一些经验。

第三次土改:改革开放的春风。再说说第三次土改。 1978年,改革开放开始,农村也迎来了翻天覆地的变化。这次土地改革实行的是“包田到户、自负盈亏”的政策。简单来说,土地仍然是集体所有,但使用权属于农民自己。这样可以调动农民的积极性!大家努力工作,农业生产效率快速提升。这也为随后的改革开放奠定了坚实的基础。

第四次土地改革:土地要素大流通。现在我们就来说说这传奇的第四次土改。与前三次土改不同的是,本次土改的重点是土地要素的流动。我们为什么要这样做?因为目前土地资源配置存在很多问题。一方面有人把我国建国后农村土地政策,耕地极其紧张,为保障粮食安全,甚至非农用途也受到限制;另一方面,城镇化进展迅速,但用地指标却陷入困境。农村土地不能流转,农民财产性收入就不能增加;城市建设用地不够,经济发展也受到制约。

因此,第四次土改的目的就是打破这一僵局有人把我国建国后农村土地政策,让土地自由流动,实现更高效的配置。这样,农民可以通过土地流转获得更多收入,并有机会在城市购买住房;城市也可以获得更多的建设用地指标,其经济发展也会更有活力。

优点和缺点:一把双刃剑。但话虽如此,任何改革都有其优点和缺点。第四次土改也不例外。土地流转虽然可以提高土地利用效率,但也可能导致部分农民失去土地。如果没有最后的保障——土地,这些农民的生活可能会变得更加困难。此外,土地市场的放开还可能引发土地投机、滥用等一系列问题。这就需要政府加强监管,规范市场秩序。

但总体来看,第四次土改利大于弊。通过土地要素市场化配置,更好利用土地资源,促进城乡均衡发展。这对于实现中国式现代化、保障粮食安全、促进农村和农业可持续发展具有重要意义。

当然,具体的改革方案和实施细则还需要政府进一步研究制定。我们希望政府在推进土地改革过程中能够充分考虑各方利益,制定合理、公平、可持续的政策措施。让这片古老的土地在新时代的春风中焕发出更加勃勃的生机! #村地改革# #天头# #政策指导#