斯柯达被传撤出中国,车主或将面临无处保养的境地?

作者:admin | 分类:二手信息 | 浏览:73 | 时间:2024-10-11 14:04:36与我们一起重新思考汽车

大家好,我是电动车公社社长。

总统有一个朋友小海,在亲友的推荐下购买了一辆斯柯达明锐旅行版。提车没多久,我就和父母一起自驾去苏州旅行。真是太令人愉快了。

但他万万没想到,买车不到一年,以后他可能会面临无处保养的境地!

不久前,126岁的斯柯达被媒体报道“营销团队解散”。也有很多人理解,斯柯达要“出走”,准备退出中国。

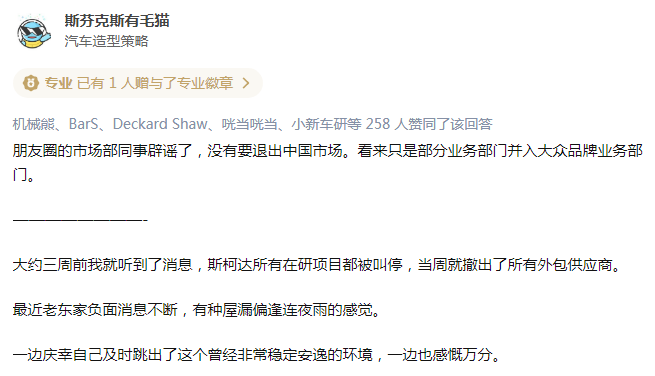

在年薪百万的知乎上,有业内人士表示,三周前就听到消息,斯柯达的研究项目暂停,外包供应商撤回。

所谓“斯柯达退出中国”的消息其实并非空穴来风,失败的原因早已暴露。

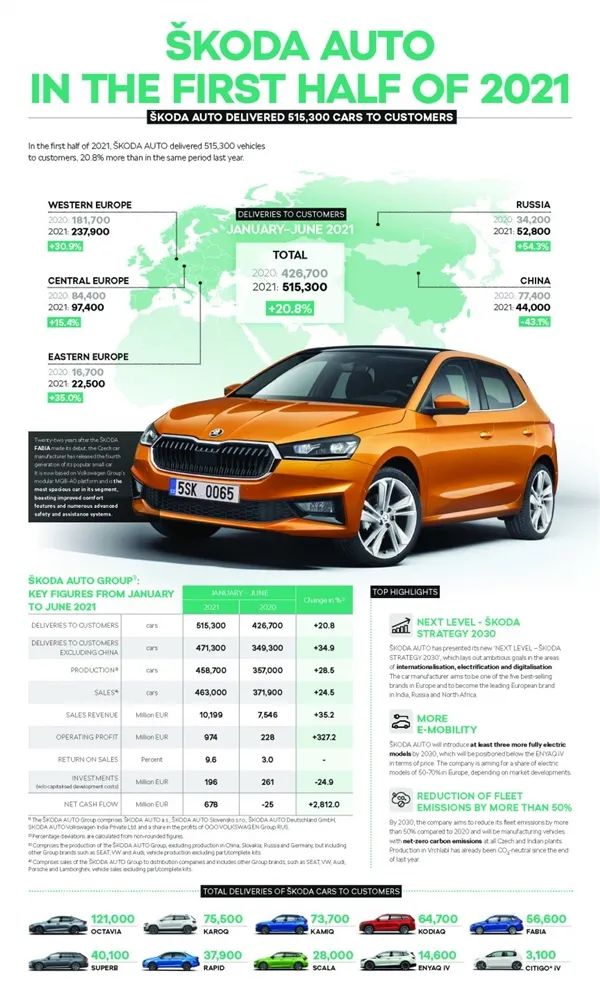

尽管斯柯达15年累计销售了100万辆新车,甚至成为“在中国销售100万辆新车最快的欧洲品牌”,但近年来销量却不断下滑。

2020年,斯柯达在华共销售新车17.3万辆,同比下降38.7%,几乎减半。今年1-6月,斯柯达销量仅为4.4万辆,比去年疫情最严重时减少了43.1%!

与2018年仍售出34.1万辆汽车相比,这一削减实际上意味着从脖子以下截肢。

那么,几年后斯柯达会步铃木和东风雷诺的后尘吗?

是谁在一步步扼杀二线合资车?

这个故事要从二十年前说起。

随着人们生活水平的不断提高,很多第一富裕家庭都拥有了自己的第一辆汽车。

俗话说“开宝马,坐奔驰”。那时候,稍微富裕的家庭会花一套房子的钱买一辆宝马3系;一个富裕的家庭会花公司的启动资金来购买一辆奔驰。 S级。

在汽车还是稀有物品的时代,一辆价值不菲的豪华轿车是身份的象征。

时至今日,仍有一批老车爱好者愿意花几倍二手车的价格来修复“E46”和“蝴蝶奔”,只为恢复自己梦想中的青春模样。

也许在他们心里上海世博会专用新领驭二手车,那个逝去的时代才是最难忘的。

但BBA毕竟还是有点遥不可及。那时候,路上跑得最多的就是大众。

早就被驾校淘汰的老普桑、老捷达,当时满街都是。

甚至有很多警车采用桑塔纳旅行版,可以运载。汽车模型厂还专门为警察木兰大队制作了一款汽车模型,可见大众汽车在当时人们心中的地位。

不过,大众汽车并不是单一的公司,而是分为上海大众和一汽大众两家公司。

这背后的纠葛可以用两个字来概括:利益。

1985年3月,德国大众汽车与上汽集团合资成立上海大众,开创了国内50:50股比的先例,正式进入中国。两人也随着桑塔纳车型随后的热销进入了甜蜜期。

但美好的时光并没有持续多久。当时,我国汽车工业还处于起步阶段,不具备自主制造能力。因此,上汽希望大众能够新增两条生产线以扩大规模,但因争夺话语权等多种原因被大众拒绝。

这无疑让“以市场换技术”的上汽非常愤怒。转身就去找GM谈合作。建厂、生产汽车只用了23个月!

别克新世纪、别克君威、别克GL8也成为当时的热门车型。

这样的操作让德国民众感到非常没有安全感,也无疑为后来的南北纠纷埋下了伏笔。

大众关注的,是共和国长子一汽。

1986年,一汽与克莱斯勒正式签订2.2L发动机制造合同,同时获得道奇600整车生产线的承诺。然而,由于美国市场太火爆,克莱斯勒却抄袭了。别说延期一年,价格也会上涨。

由此,一汽与大众一拍即合。双方一致认为,一汽未来如果大规模生产汽车,必须与大众合作。

大众汽车总裁皮耶希在参观一汽工厂时也盛赞:“这是中国的汽车生产基地”。

1990年,一汽大众15万辆合资轿车项目签约仪式在人民大会堂举行。 1996年7月,项目全面投产。

这款为一汽大众的诞生铺平道路的合作车型就是高尔夫A3,也被称为“方头捷达”。

但为了保证车辆质量,德国大众对一汽的技术研发采取了严格的控制策略。重压之下,一汽无权对大众所有产品进行改动,国产化过程中遇到任何问题都必须得到大众的认可。

正因为如此,大众汽车的投资重心逐渐向北方转移。一汽大众旗下的奥迪A6、宝来、捷达均力压上海大众的帕萨特、POLO、桑塔纳。上海大众似乎正在成为一个被抛弃的人。

但从结果来看,大众汽车南北分割市场的策略,已经把汽车市场高速增长的红利全部拿走了。短短20年时间,2005年,大众品牌总销量逼近50万辆,市场份额超过12%。

如今的南北大众常年占据车企销量榜前两名。很难说与当时的一系列操作无关。

但如果我们仔细思考一下,我们不难发现:

最受欢迎的汽车是10万元以下的经济型轿车,如桑塔纳、捷达等。如果追求品质,就要花20万左右购买有“司机之车”之称的老宝来。这不仅对于大众如此,对于整个国内市场也是如此。

这意味着10万元到20万元之间的市场仍然是一个巨大的空白。某种程度上,与2019年的新能源类似,要么是低端踏板车,要么是高端智能汽车,但核心车型还没有出现。

这块新鲜蛋糕正好成为上海大众的救命稻草。

凭借着强大的生存能力,上海大众一下子用出了一手烂牌,发挥了巨大的作用!

手里的KEY卡是斯柯达。

时间流逝到2006年,一汽大众手中握着一枚炸弹:

全新A5速腾、A4高尔夫、新改款宝来以及即将上市的B6迈腾都是好车!

上海大众手里只有车身更小却能卖几十万的POLO、整容的故障帕萨特领驭、廉洁的老普桑、卖不出去只能借的车几年后的世博会。可用作出租车的 MPV 途安。

也就是说,德国大众已经把比较听话的一汽大众当成自己的儿子了。当时的上海大众连讨价还价的空间都没有。

无奈,上海大众启动了自救计划:既然能靠加长领生存上海世博会专用新领驭二手车,那么基于对国内消费者的了解,从PQ35平台开发泰来朗逸应该不难。

与此同时,为了生存,上海大众也把目光投向了同属大众集团旗下的斯柯达。

当时的斯柯达是一家成立于1895年的公司,历史上曾生产钢铁、从事军工、建造水轮机,还涉足酿造、采矿、制砖等领域。它堪称制造业的灵丹妙药,更不用说汽车制造了。向下。

斯柯达被大众收购后,其产品线也继承了大众的技术,工厂和工人基本可以无缝衔接。无需像引入新品牌那样建造新工厂或重新培训人才和供应商。

而且,当时的斯柯达和大众并没有直接的关系,有点像沃尔沃和。这也将避免上海大众被德国大众控制,避免竹篮打水空手而归的困境。

2006年,上海大众与斯柯达在德国大众的见证下签署了国内项目合作协议,并初步推出了明锐、昊锐、晶锐三款车型。至此,三方开始携手共赢。

于是在2008年奥运会上,我们看到大众汽车作为唯一指定汽车合作伙伴,使用斯柯达明锐作为奥运官方用车,包括奥运火炬接力车、奥运新闻采访车、接送车等。

这些车辆都是根据奥组委的订单要求专门生产的。还配备了奥组委指定的奥运专用GPS导航系统,方便奥组委开展相关交通运营管理和协调指挥工作。可以说是大露脸了。

自奥运会以来,斯柯达也开始逐渐进入主流人们的购车视野。现在被很多人回忆的第一代进口版明锐旅行车,当年也作为奥运用车引入国内,仅售出50辆。

总裁好友肖海当时也种下了明锐旅行版,最近梦想成真。

其实回顾斯柯达的产品,亮点就够多了。

车迷中有一个传闻,劳斯莱斯的车门里有一把雨伞。伞骨采用高强度铝合金制成,可抗10级风力,价值10万元。

其实也没那么贵,两万多就够了。辰田的价格是2000,义乌的价格是200

。

但把雨伞塞进车门的同一家公司是斯柯达!

从2001年开始,斯柯达的旗舰车型(即2016款和2016款)都在门板内藏有一把雨伞,以备紧急情况使用。

以斯柯达豪瑞为例。两级掀背车让后备箱空间非常整洁。连并排冰箱都能塞进去。不少车主戏称自己的车“小”。鸟拾取”。

下一代还将后备箱照明更换为可拆卸手电筒,并且背面有一块磁铁,可以吸附在车身或随身携带的头盔上(错误)。

还有油箱盖内附赠的雪铲、A柱附近用于夹钞票的透明夹子……所有这些荣获红点设计奖的细节都让很多崇尚实用主义的工程师印象深刻,也成为了深受中产阶级人士的喜爱。显而易见的选择。

正因为如此,力斯科达在那段时间被大家所熟知,并且常年在品牌销量榜第20名左右徘徊。巅峰时期,年销量甚至可以达到30万辆以上,几乎是上汽大众的1/3。

甚至有很多私营企业主选择低调的斯柯达豪瑞作为自己的主力座驾。

一切似乎都在步入正轨,直到2020年疫情爆发。

汽车市场的节奏被彻底打乱了。连大众、丰田这样的品牌都很难卖,纷纷降价求生,更何况是斯柯达这样的二线品牌。

据统计,2019年销量仍能超过20万辆的斯柯达,到2020年销量将腰斩,销量略超10万辆。但2021年上半年,它脖子以下被截肢,仅售出4.4万辆,同比下降43.1%。

这个数据与2018年黯然退出中国的铃木非常相似。当时铃木上半年销量为2.4万辆。

斯柯达为何一夜之间变得如此惨淡?

从表面上看,认识它的人似乎越来越少。

新时代的汽车消费者追求个性、风格。汽车逐渐成为品味和个性的延伸,而不仅仅是一种平庸的代步工具。

像斯柯达这样没有品牌标识的汽车,与有线耳机、台式电脑等“老古董”一起逐渐没落。

但背后的逻辑其实是品牌。

过去20年,汽车价格直线下降。说得黑一点,商场就像战场,严格执行丛林法则:大鱼吃小鱼,小鱼吃虾。最脆弱的是斯柯达这样的二线合资品牌。

2005年,奢侈品牌的定位很高,超出了普通人的承受范围。甚至几年前,甚至还有刚刚创业的小企业主,认为开奔驰可以炫耀自己的地位,足以见这种观点是多么的毒害。

但在2008年,宝马推出了宝马1系,比3系便宜20%。不久之后,入门级奥迪A3和奔驰A级分别于2010年和2011年全面上市,正式吹响豪华品牌进军市场的号角。

当时,一辆A3的价格已经达到了传统品牌B级车的价格区间。然而,很多家庭第二辆车的用户为了品牌效应而转向豪华品牌。普通品牌为了生存,也在不断降价。

这也是大众帕萨特。 2005年,裸车价格基本在20万到25万,2013年则降到了18万到24万。如今,有的丐版车型甚至不到15万。如果网约车、租车公司批量采购,还有议价空间。

一级被打压后,只剩下二线合资企业苦苦挣扎。

最便宜的雪佛兰裸车只要5万多元;标致雪铁龙3万到4万元的优惠是常有的事,像e2008这样的新能源车,优惠超过6万元,没有人关心。

当15万帕萨特以超低价冲进斯柯达的领域时,斯柯达毫无还手之力。

斯柯达的技术来自大众,品牌定位低于大众,这就是原罪。

像斯柯达这样的二线合资车,降价求生存可以吗?

打开斯柯达发动机舱,取下发动机防护罩上的斯柯达标志。你会发现下面有一个裸露的大众汽车标志。

这个大众标志与自主品牌捷达发动机盖下的标志相同。新车造型的细节部分也与斯柯达同级别车型非常相似。

这是非常尴尬的事情。

且不说上半年销量7.7万辆的捷达,上汽自主品牌也表现不俗。

仅7月,上汽荣威销量就接近3万辆。加上年轻化的名爵、出口海外的新能源汽车、新品牌R车,一个月就超过了斯柯达一年。

经过20年的发展,国内汽车工业今非昔比。从人才到产业,我们已经具备了与世界接轨的实力。这也是自主品牌越来越受到消费者认可的原因。

而且自主品牌的价格确实不贵,配置和性价比都比二线合资品牌高很多。毕竟没有合资公司从中抽取利润,对于消费者来说肯定会更划算。

作为消费者,在权衡二线合资的品牌影响力和同价位自主品牌的高配置、大空间时,基本上无一例外都会选择后者。

自主品牌挤占二线合资品牌的生存空间只是时间问题。

更糟糕的是,二线合资企业明知自己的生存空间越来越小,却只能眼睁睁地看着自己被一点点杀死。原因也很简单,就是权限太低。

我们知道,很多合资企业的股权比例是50:50。不过,一汽大众目前的持股比例为60%。德国大众、大众中国、德国奥迪分别持股20%、10%、10%。他们是罕见的中国大股东。

尽管如此,一汽仍无法对一汽大众拥有100%的控制权。 “对于一汽集团来说,60%的控股权就像虚拟现实,因为谁掌握了技术,谁就掌握了实权。”一汽一位董事表示。

换句话说,并不是中国的技术人员无能,而是他们根本没有实践的机会和舞台。对于一汽大众如此,对于二线合资企业更是如此。

没有权限,就无法提供本地升级和优化,只能眼睁睁地看着自己的市场份额被蚕食。

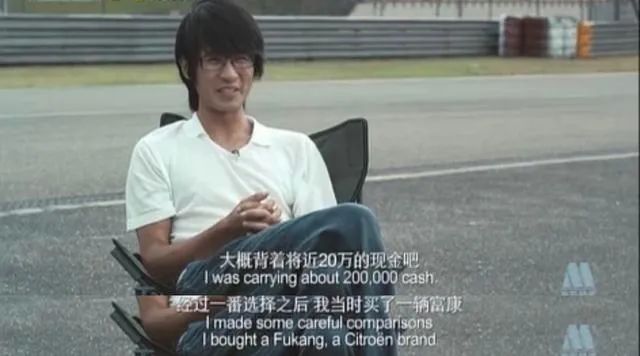

雪铁龙最早被大家所熟知,是因为“老三件事”之一的富康。

拥有作家、导演、赛车手等多重身份的韩寒,他的第一辆车就是富康。

“我选择富康,是因为捷达是东北的出租车,桑塔纳是上海的出租车。就算我死了,我也不能选择出租车作为自己的车。我一提车就开到了到了北京才知道富康是北京的出租车。”

与桑塔纳、捷达不同,富康是典型的两厢车,也是老人们所说的“没有屁股的车”。这款掀背车的造型和设计非常适合欧洲狭窄的街道,甚至后轮转向也让停车和车库停车变得更加容易。

但在大多数人眼里,这只能称为汽车,而不是“汽车”。后备箱不够宽敞,造型也不够得体,只能像老三一样生活在鄙视链的最底层。

然而法国高官却非常傲慢,完全无视中国的声音,执意推出两厢车。更离奇的是,后来推出的雪铁龙塞纳,一点也不美观。这是一辆典型的“两厢半车”......

为了不尴尬,总统就不在这里展示照片了。最终的结果是,富康2006年的销量只有5万辆,比2000年还少。2008年,由于销量惨淡,最终停产。

直到今天,雪铁龙还没有取得与大众汽车相媲美的成就。如果能够给予合资公司更大的权力,以当时二汽集团的资源和地位,未来法系汽车的地位会有多高还很难说。

那么,二线合资品牌还有出路吗?

说实话,这很难。

内燃机时代,二线合资企业的品牌价值已经枯竭,无力对全球车型进行本土化调整。肉眼可见,它们将在下线一线品牌的冲击和独立向上的压力下逐渐走下坡路。

在新的新能源时代,生命力也十分渺茫。

新能源时代的发令枪打响后,实际上是各国之间的国力、科研水平、产业、市场的对决。

从目前的事实来看,只有中美两国凭借各自在科研和产业方面的积累具有先发优势。

相比之下,欧洲只有看到中国和美国起飞,才能效仿。否则,将在2011年而不是2021年大力补贴新能源产业。 日本和韩国采取了古怪的做法,重点关注氢能、混合动力和纯电动能源,但仍在犹豫不决。

然而,这些二线合资车企往往并不处于技术革命的中心,无法引领整个时代前进。

以斯柯达为例,去年它发布了基于大众MEB平台的首款ENYAQ iV。但从目前公布的参数来看,其与新势力的产品力差距还很远。

雪铁龙目前最引以为傲的P0+P2+P4混合动力系统看似原理上先进,但在峰值功率、纯电动续航里程和加速时间方面,还不如车重370的比亚迪唐DM公斤。

短期内,二线合资品牌不可能生产出爆款产品。

可以预见的是,二线合资品牌虽然在海外还能保持此前的市场份额,但在国内注定会沦为小众品牌,销量也会直线下降。

就像现在的斯巴鲁一样,只能通过自己独特的品牌调性和设计理念来满足特殊需求的消费者。

成为一个小而美的品牌并不一定是坏事。